导读

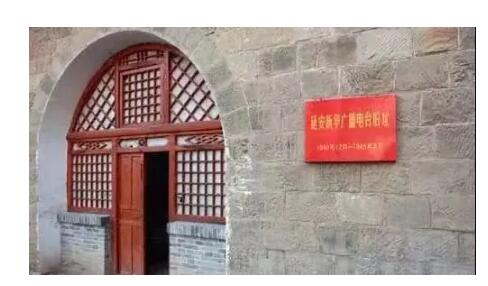

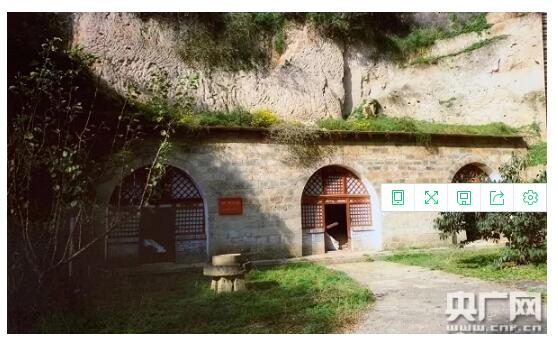

今年是中国共产党成立100周年,也是人民广播事业诞生81周年。在中国共产党的坚强领导下,红色广电从无到有、从小到大,成为党的事业的重要组成部分,逐步建立起具有强大传播力、引导力、影响力和公信力的全媒体传播体系。从今日起,我们陆续刊发一组红色广电小故事,激发我们接续奋斗的信心和力量。 在抗日战争的烽火硝烟中,1940年12月30日,中国共产党领导下的第一座广播电台----延安新华广播电台(呼号XNCR)在延安西北19公里的王皮湾村一孔窑洞中开始播音,宣告了人民广播事业的诞生。 在抗日战争全面爆发的形势下,党的报刊和通讯社的宣传已不能完全适应形势的需要,把人民的广播电台建立起来,使大后方和沦陷区拥有收音机的听众能够直接听到中国共产党的声音,了解抗日战争形势的发展,对于激励和鼓舞亿万军民的抗日爱国热情,具有重要意义。 为尽快在延安建立人民的广播电台,1940年春天,中共中央成立广播委员会,领导筹建广播电台的工作,周恩来担任主任。周恩来赴重庆工作以后,由朱德主持筹建工作,王诤直接领导。 经过多次勘察,广播电台的台址确定在地势偏僻、人口稀少、便于隐蔽的王皮湾村。中共中央革命军事委员会所属总参谋部三局九分队组织一批石匠、瓦工,经过两个多月的艰苦奋战,在延河支流西川南岸的半山腰中开出了两孔窑洞,作为广播电台的机房和动力间。又在西川北岸的沟口打了两口窑洞作为播音室和备稿室。在播音室的一张白楂木桌上放着一个旧话筒,用羊毛毡做门帘,兼作隔音用。为防止敌人破坏,在王皮湾村驻守了30多名武装战士。 延安台的广播发射机是周恩来从苏联带回来的。1939年秋,周恩来因右臂受伤去苏联治疗,向共产国际汇报了延安缺乏广播器材的情况。季米特洛夫向斯大林作了汇报,决定以共产国际名义援助中共一台苏制广播发射机。1940年2月,周恩来等离开莫斯科回国时,将发射机拆卸装箱空运到新疆,然后用汽车经兰州、西安等地运到延安。 供电问题是用煤气代替汽油做燃料:九分队和通信材料厂的技术人员用烧木炭产生煤气的办法,利用汽车引擎来带动发电机发电。由于引擎的转速不够,广播发射机的功率只有300瓦左右。 天线问题是因陋就简,把几根大木头杆子连接起来,竖立在山头上,用木塔代替铁塔,架设起了天线,使无线电波能够传送出去。 经过近一年的筹备,延安台开始了试验播音。广播稿是由新华社(在清凉山)广播科编写的,每天由通信员骑马将广播稿送到相距20公里的王皮湾,供播出使用。 1940年12月30日,延安新华广播电台正式开始播音,刚开始时每天播音一次2小时,后增至两次3小时和三次4小时,先后使用的波长有28米、30.5米、61米等。播音内容有:中共中央重要文件、《新中华报》《解放》周刊和《解放日报》的重要社论和文章、国际国内时事新闻、名人讲演、科学常识、革命故事等,此外还有音乐戏曲节目,主要内容是演播抗日歌曲。 中共中央对延安台开始广播一事非常重视,多次在有关文件中要求各地党组织按时收听延安台的广播。1941年夏天,毛泽东听说延安台有唱机却缺少唱片,就把自己的20多张唱片送给延安台使用,并当面嘱咐延安台工作人员:要认真把广播办好。 1941年12月3日,延安台办起日语广播,前后断续播出了一年多时间。 延安台的播音,时断时续坚持到1943年春天,因斗争环境越发艰苦,无线电器材来源不能保证、电子管损坏等原因,宣告暂时停止播音。直到1945年8月,在抗日战争胜利声中恢复广播。 随着解放战争形势的发展,从1947年3月到1948年5月下旬,延安(陕北)台做过三次转移:转战陕北,坚持播音;太行山麓,再建新台;胜利声中,北上平山。1949年3月25日,陕北新华广播电台由平山迁到北平,改名为北平新华广播电台,并开始具有对全国广播的中央台性质。9月27日,北平新华广播电台更名为北京新华广播电台。12月5日,北京新华广播电台改名为中央人民广播电台。此前,各解放区广播电台已相继改名为某地人民广播电台。 延安台的播音,宣告了中国人民广播事业的诞生。在物质条件异常艰苦的情况下,延安台的编播、技术人员以高度的政治热情,刻苦钻研业务,不断改进设备,努力提高宣传质量,不断把全国军民抗战的消息,八路军、新四军英勇杀敌的事迹,世界人民反法西斯战争的情况传送到各地;延安台揭开了人民广播史的第一页,担负起抗日战争的部分宣传任务,对于推动抗日战争的胜利起到了一定作用;在实践中培训了人民广播的第一批编播、技术人员,为人民广播事业的发展奠定了初步的人力和物质基础。 (国家广电总局发展研究中心刘继生整理)

登录

登录